Respon Siswa Katolik Kurang Positif Terhadap Orang Gay

Respon Siswa Katolik Kurang Positif Terhadap Orang Gay – Siswa di perguruan tinggi dan universitas Katolik memulai studi mereka dengan sikap yang lebih positif terhadap orang gay, lesbian dan biseksual daripada rekan-rekan mereka di perguruan tinggi dan universitas evangelis, survei peneliti menemukan. Tapi itu tidak lagi terjadi pada saat mereka lulus.

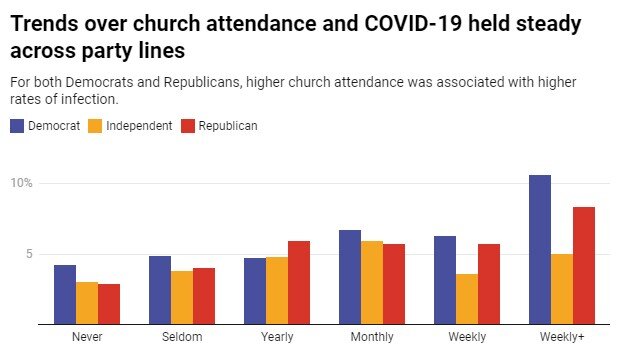

Tim peneliti multidisiplin di Ohio State University, North Carolina State University dan Interfaith Youth Core, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Chicago, mensurvei 3.486 siswa yang menghadiri 122 institusi dari berbagai jenis, ukuran, dan afiliasi. Studi ini, Interfaith Diversity Experiences and Attitudes Longitudinal Survey, mensurvei para siswa tiga kali selama mereka kuliah pada musim gugur 2015, musim semi 2016 dan musim semi 2019. slot online

Peneliti bertanya kepada siswa apakah mereka setuju atau tidak setuju dan seberapa kuat dengan berbagai pernyataan tentang orang gay, lesbian dan biseksual. Pernyataan terkait, misalnya, apakah siswa percaya bahwa individu gay, lesbian, dan biseksual adalah orang yang beretika dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Mereka juga bertanya kepada siswa apakah mereka percaya bahwa mereka memiliki kesamaan dengan kelompok ini, dan sikap positif terhadap mereka. Untuk menghindari penyatuan orientasi seksual dengan gender, peneliti mengajukan pertanyaan terpisah tentang sikap terhadap orang transgender, yang tidak dimasukkan dalam analisis ini.

Peneliti menemukan bahwa siswa di sekolah Kristen baik Protestan, evangelis atau Katolik – masuk perguruan tinggi dengan sikap yang kurang positif terhadap orang gay, lesbian dan biseksual dibandingkan dengan mereka di sekolah nonreligius. Semua siswa meningkat dalam sikap positif mereka untuk kelompok ini pada saat mereka lulus.

Namun siswa sekolah Katolik mendapat keuntungan paling sedikit. Saat memasuki perguruan tinggi, sikap mereka lebih positif daripada siswa evangelis dan menunjukkan lonjakan awal setelah tahun pertama. Namun ketika mereka meninggalkan perguruan tinggi mereka memiliki nilai positif paling sedikit.

Sebaliknya, siswa Katolik di semua sekolah yang disurvei datang ke perguruan tinggi dengan apresiasi yang lebih tinggi terhadap orang gay, lesbian dan biseksual dibandingkan dengan semua siswa Kristen lainnya. Dan apresiasi itu terus tumbuh secara signifikan selama empat tahun, terlepas dari jenis institusinya.

Mengapa itu penting?

Temuan ini menunjukkan bahwa seberapa besar penghargaan yang dimiliki siswa untuk orientasi seksual yang beragam mungkin terkait dengan budaya institusional, pesan dan sikap dan tidak harus dengan keyakinan dan keyakinan pribadi siswa saja. Dengan kata lain, bagaimana universitas menangani isu-isu yang berkaitan dengan gay, lesbian dan biseksual dapat mempengaruhi bagaimana sikap mahasiswa terhadap kelompok tersebut berubah di perguruan tinggi.

Penelitian telah menunjukkan bahwa kelompok sebaya memiliki dampak yang signifikan terhadap sikap mahasiswa terhadap keragaman. Pandangan dan keyakinan teman bersosialisasi dengan siswa dapat mempengaruhi pandangan dunia mereka. Jadi, misalnya, siswa di sekolah Katolik dapat bertemu dan bersosialisasi dengan teman-teman yang berbagi, dan karena itu memperkuat, pandangan yang menganggap orang gay, lesbian, dan biseksual secara negatif.

Tetapi jika itu adalah satu-satunya kekuatan pendorong di sini, peneliti akan mengharapkan siswa di lembaga evangelis untuk masuk dan keluar dari perguruan tinggi dengan nilai apresiasi keseluruhan terendah. Itu tidak terjadi.

Sebaliknya, sikap berubah secara berbeda berdasarkan apakah siswa terdaftar di lembaga Katolik atau injili. Jadi, tampaknya mahasiswa di lembaga evangelis memiliki lebih banyak dukungan sebaya untuk orang gay, lesbian dan biseksual, atau lembaga Katolik entah bagaimana menandakan kurangnya dukungan bagi orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai gay, lesbian atau biseksual.

Apa yang masih belum diketahui?

Kita tidak tahu semua cara dimensi agama budaya institusional mempengaruhi sikap individu siswa, dan sebaliknya. Data peneliti menunjukkan bahwa mungkin ada kecenderungan berbeda dalam sikap berdasarkan jenis lembaga yang dihadiri siswa dan bagaimana siswa mengidentifikasi agama.

Apa berikutnya

Percakapan tentang hubungan antara agama dan sikap terhadap seksualitas akan mendapat manfaat dari membedakan orang beragama dari lembaga keagamaan, dan keyakinan individu dari doktrin agama.

Percakapan ini mungkin tidak terjadi secara organik. Peneliti percaya institusi harus menyediakan tempat yang mendukung di mana siswa dapat mengajukan pertanyaan penting tentang agama dan seksualitas. Tempat-tempat ini mungkin terlihat dan terasa berbeda berdasarkan jenis institusi. Yang mengatakan, di mana pun siswa terdaftar, pendidik harus menginginkan mereka lulus dengan menghargai semua bentuk identitas, termasuk orang gay, lesbian dan biseksual.